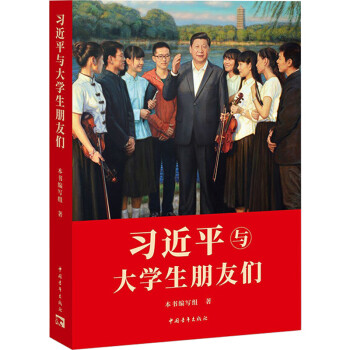

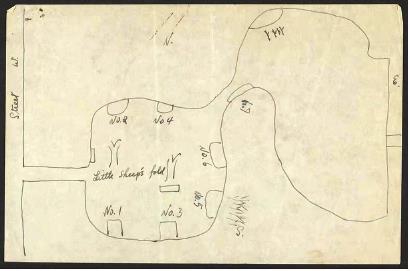

小羊圈地图,老舍1947年亲笔绘制

一

一九五〇年二月十五日,王府井迤西路北的北京饭店,走出一个中等身材的房客。他胖胖的,走起路来,脚步很重,身子一歪一歪的。他的装束,也跟旁人颇不相同:皮大衣里面套着西装,底下穿的却是两条蓝绸子棉套裤,还扎着裤脚。他一副怪怕冷的样子,似乎不大适应十冬腊月的天气,——冷得好像连空气也冻上了似的。

这位看过去顶特别的来者,不是别人,正是年前才从美国回来的老舍。

十二月十一日那天,他上了从天津开往北京的火车,到前门一出站,就看见来接站的楼适夷。他们是抗战时期在武昌认识的老朋友。老舍随他一起来到王府井,在这家法国人早年间造的七层楼高的洋派大饭店住下来。紧接着,他托了老同学,帮忙四处看房,想买一个称心的小三合院。

为了凑钱,他还往美国写信,请代理人大卫·劳埃德从纽约寄来版税。他说:“我的家人正在从重庆回来的路上。我得给他们置办个家。如今,北京又成首都了,在这里找一所中意的房子,是既费钱,又麻烦。要是您能寄五百来美元到香港,由侯大夫转给我,我将非常高兴。(侯宝璋大夫,香港大学病理系,香港)。”

也由于参加什么工作还没有一定,除了开会,接待访客,探望亲友,他就窝在房间里,或倚在沙发上看解放区的文艺新书,或将就着伏在装了一面大镜子的梳妆台前奋笔疾书。

他以客舍为家,在饭店二楼的二二二房间,一住就是两个多月。

不过,一天到晚,总蹾在饭店楼上,也是没办法的事情。他在美国落下腿病,走路相当吃力。拄着拐杖,顶多勉强地走到饭店大门口,出了门口,就得坐车。他埋怨说,“我真喜欢吃点烧饼果子,可是,出了饭店,走到东单,也就是普通人三分钟的路程,我就得走上半天,还得歇四五回!”

可是,他今天无论如何,还是得出一趟门。他须上一趟东安市场,到大陆银行去取五万块钱。他一定要赶在年前,去看望宗月师母,给她送上过年钱。明天一过,就是大年初一。

二

这些年来,老舍跑东跑西,到处流浪,没有一定的住所,但北平的至亲故友,始终在他心上。

一回北京,——北平两个多月前又改回叫北京了,得知许多亲人都平安,特别是宗月师母也仍健在,他真是既兴奋,又欣慰,还有一些微茫的伤感,——恩人宗月大师坐化以来,一晃就是八年多了。

和老舍一样,宗月也是满人,他乐善好施,扶孤济贫,是西北城人尽皆知的“善人”。出家前,老舍喊他“刘大叔”,——那是在他的名字还是叫庆春的时候。后来,老舍到上学年纪,本该随大自己八岁的兄长,去学徒而不是念书,亏得刘大叔伸出援手,才幸运进入私塾,还不用交学费和书钱。

及长,他又听说,两个家族的渊源,还要更为深远:

“他与我们的关系是颇有趣的。虽然我的曾祖母在他家帮过忙,我们可并不是他的家奴。他的祖父、父亲,与我的祖父、父亲,总是那么似断似续地有点关系,又没有多大关系。一直到他当了家,这种关系还没有断。”

言外之意,他们是世交,——四辈人的交情,始于曾祖一代。他也记得,老年间的事,老辈们闲话,往往要说一说:

“我的曾祖母跟着一位满族大员到过云南等遥远的地方。那位大员得到多少元宝,已无可考查。我的曾祖母的任务大概是搀扶着大员的夫人上轿下轿,并给夫人装烟倒茶。在我们家里,对曾祖母的这些任务都不大提起,而只记得我们的房子是她购置的。”

曾祖母的传说,恰也解释了为何他家祖辈隶属正红旗,而到他出生时候,却是住在正黄旗地面。

按说,大清入关建都,老舍先世征战有功,在西直门内旗下营地分到住房。大概没到其曾祖一辈,他家就已败落,“北城外的二三十亩地早已被前人卖掉,只剩下一亩多,排列着几个坟头儿。旗下分给的住房,也早被他的先人先典后卖,换了烧鸭子吃”,所以不得不考虑觅房他迁。也是在此前后,朝廷的八旗禁限渐已宽弛,穷困潦倒的旗丁有了迁移的自由。于是,等到外放大员任满回京,随侍的老舍曾祖母就用帮佣所得,在贴近护国寺西墙根的小羊圈置下房子,一家人搬出正红旗防地。

老舍能在小羊圈出生,不能不说,也是仰赖宗月祖上荫庇。

三

小羊圈是老舍的出生地,《四世同堂》和他的自传小说《正红旗下》里的事,大多也发生在那里。

老舍投湖自沉后的第十三年,胡絜青和舒乙母子第一次来到小羊圈,亦即现在的小杨家胡同,绘出一幅“小说《四世同堂》小羊圈胡同示意图”。不过,那时可能谁也想不到,老舍在一九四七年的初春,也画过一幅小羊圈的地图。

老舍亲笔画的地图,比其家人所绘更加准确,活脱一幅形象的“葫芦图”,只不过“葫芦”并非坐着,而是平躺着的:“嘴”对着西大街,“屁股”撅向东面。图是在一张A4大小的普通书写纸上,用钢笔勾画而成,上面用英文明白标了“小羊圈”,“大街”,东南西北四个方向,从一到七院落的分布,以及两棵大树的具体位置。图画得讲究,用笔简繁得当,看去一目了然;拿它比照《四世同堂》里的描绘,简直没有一点儿出入:

“说不定,这个地方在当初或者真是个羊圈,因为它不像一般的北平的胡同那样直直的,或略微有一两个弯儿,而是颇像一个葫芦。通到西大街去的是葫芦的嘴和脖子,很细很长,而且很脏。葫芦的嘴是那么窄小,人们若不留心细找,或向邮差打听,便很容易忽略过去。进了葫芦脖子,看见了墙根堆着的垃圾,你才敢放胆往里面走,像哥伦布看到海上漂浮着的东西才敢更向前进那样。走了几十步,忽然眼一明,你看见了葫芦的胸:一个东西有四十步,南北有三十步长的圆圈,中间有两棵大槐树,四围有六七家人家。再往前走,又是一个小巷——葫芦的腰。穿过‘腰’,又是一块空地,比‘胸’大着两三倍,这便是葫芦肚儿了。‘胸’和‘肚’大概就是羊圈吧?”

老舍写过小羊圈的方位,就手儿交代了祁家房子的来由:

“祁家的房便是在葫芦胸里。街门朝西,斜对着一棵大槐树。在当初,祁老爷子选购房子的时候,房子的地位决定了他的去取”。

祁老人是四世同堂的老太爷,也就是曾祖父;他们是一家十口同住。而老舍家在小羊圈的房子,由曾祖母置买,前后也正好住过四辈人。

天下还有比这再巧的事?

四

老舍的小羊圈地图,是画给浦爱德,供她作翻译参考用的。

我抄录过浦爱德半封信,是一九七八年十月二十日写给杨宪益夫人戴乃迭的。那一年的夏天,老舍没装骨灰的骨灰盒在八宝山隆重安放。浦爱德闻讯,给戴乃迭写信说:

“一九四六和四七年冬末春初,我和他合作翻译《四世同堂》,他把书名用英文译作The Ye l l ow Storm。他每晚七点过来,我们一直工作到十点。之所以时间这么晚,是因为我在援助中国工合的美国委员会办公室的工作,要忙一整天才能收工(幸好我那个时期不用到外地活动)。”

在同一封信里,浦爱德还说:“我们的工作方式很不同寻常。老舍用中文朗读,我用英文打出来。他实际掌握的英语,要高于他自己所说的水平。我一边打,一边念给他听。他经常要质疑,也会帮我改正。难缠的地方,我们一起讨论。我记得,他格外喜欢我把‘癞头花子’,译成‘scabby headed beggar’。”

五

浦爱德的信,老舍的小羊圈地图,还有《四世同堂》的译稿,都是七八年前的一个暑假里,我在哈佛大学的图书馆里找到的。

我那年七月到美国后,第一站先到纽黑文,打算在耶鲁大学听一星期课后,再绕道罗德岛,到波士顿近旁的剑桥萨姆纳街十四号傅高义教授寓所,讨论出版他的《日本第一》,接下来上他家西面不远处的施莱辛格图书馆,去查看保存在那里的浦爱德档案。

上一年五月下旬在纽约,满校园披着浅蓝长袍的哥大本科生,兴高采烈地在白色帐篷下举行毕业典礼的那两天,我在巴特勒图书馆的珍本与手稿部,找出一份老舍同浦爱德签订的翻译合同,获悉《四世同堂》的英文译稿,尚完好收藏在哈佛大学:浦爱德一九八五年以九十六岁高龄去世,不少档案文件捐给了施莱辛格图书馆。那是美国第一所妇女研究专业图书馆,得名于哈佛大学著名史学家老阿瑟·迈·施莱辛格教授,——他儿子小施莱辛格是费正清的连襟,也是哈佛历史系教授;它所处的拉德克利夫学院,原是美国有名女校。

那是一个典型的新英格兰夏日的午后,晴明,燠热,还没有一丝风;极高的蓝天上面,浮着很厚的白云,一大朵一大朵的,动也不动。因为是假期,偌大的图书馆里,看不到几个人,二楼明净的大阅览室尤见静谧。近三十盒浦爱德档案一一送来之后,我很快从中检出了老舍所画小羊圈地图,浦爱德的一些通信,和她翻译的《四世同堂》全部文稿。人们一直以为,这部写于七十多年前的长篇巨著,再也没有希望看到全璧:一九五〇年五月十三日,老舍把定稿的《饥荒》前十章,寄给上海《小说》月刊发表。连载不及一年,即告无疾而终。又过十五年,腥风血雨的八月下旬的一天,老舍在丰富胡同十九号的小院中,呼呼啦啦闯入一大帮小将,《饥荒》的未刊手稿,从此不知所之。

那天半下午,我从图书馆出来,来到傅高义教授家里,谈过出书的事情,接着讲了档案里的《四世同堂》译稿,和日本国立山口大学教授横山永三写的一封与他有关的信,——横山是青木正儿的弟子,一九七三年十一月到哈佛作访问学者;老舍的美国经历,是他的研究课题。

横山在信里,一口气向浦爱德提了好些个迄今无人能够全部回答的问题:

[1]老舍何时应国务院邀请来美国?一个人来的吗?如果是,访美期间,他家人在哪里?他独自在美国生活吗?

[2]他来美国有何目的?

[3]他来的时候,是否病得厉害?医治了吗?

[4]他在美国住在哪里?

[5]他据说在纽约,写过一部长篇。如果属实,写的什么?何时动笔,何时写完?写别的作品了吗?

[6]他在写作以外,还做了什么?

[7]他对于这里的生活有何感受?

[8]他何时离开美国?

[9]他为何回红色中国,而不是去台湾?如果他没说过,您觉得,他的理由是什么?

[10]他回红色中国,国务院作何评价?

横山也在信里说,因为没有老舍的资料,就通过傅高义教授,联系上了费慰梅。她当年在重庆美国大使馆,任文化关系官员;老舍和曹禺赴美访问,即由她具体安排。但由于美国国务院档案的缺损,她并不能提供更多信息,但向他推荐了浦爱德。

“是这样吗?”傅高义先生笑着说,“他来哈佛,我有印象,但这封信,我不知道。”

后来,我把横山的信复制了,送到傅高义先生手上,——在老舍研究的道路上,他是横山至为重要的引路人。他其时是哈佛东亚研究中心主任。

四十多年后,傅高义先生又在同一条道路上,以引路人的身份,在我的面前出现:四年前的八月间,我能进入费正清中国研究中心工作,也是受惠于他的无私帮助。

六

在哈佛那一年,我们同傅高义先生住得很近,只是一街之隔。

我们住的房子,门牌是欧文街一百〇九号,位于紧挨着神学院的一个路口的西南角,隔一条不宽的小马路,北面正对的黄色小楼,是常有三三两两中国学生出入的东亚系的办公室;斜对面的东北角有一大片参天老树,密林深处掩藏着美国艺术与科学学院的房子。

傅高义先生也认识我们的房东安德鲁,和他的母亲玛丽安。老太太是小阿瑟·迈·施莱辛格教授的遗孀,她姐姐就是费慰梅,两人都出身于拉德克利夫。

第一次见到玛丽安,说起我正在研究的老舍,一百〇四岁的她耳重误听,兴奋地大喊起来:

“老金?!你也认识老金吗,我认识他啊!”

八十二年前的夏天,二十三岁的玛丽安一出校门,就孤身一人搭乘邮轮,从旧金山经上海到北平,去看费正清和费慰梅,因而也同梁思成和林徽因夫妇,以及金岳霖,成为来往密切的朋友。

这些年,每说起傅高义先生,想到他给予我的研究,和我们一家的关照,他那笑眯眯的模样,就在我的脑际清晰浮现,——这个时候,老舍追念宗月大师而说的话,仿佛也在我的耳畔响起:“没有他,我也许一辈子也不会入学读书。没有他,我也许永远想不起帮助别人有什么乐趣与意义。”

老舍的话,尤其后面一句,也是此刻回想傅高义先生,我心里最想说的,——不能相信,他离开我们,竟已整整一年;而害人三年的瘟君,依然一点儿也不肯消停。

二〇二二年元旦,凌晨一点半,打浦桥

赵武平